CIMELI DI GUERRA INTORNO A NOI

Le note che seguono, supportate dalle immagini degli oggetti abbandonati nel terreno durante il passaggio del fronte, collocano ciò che accadde a Malfiano nel più generale contesto degli eventi nei quali la località si venne a trovare; l’area, infatti, era parte di un settore della linea di resistenza che i tedeschi avevano istituito per ritardare il più possibile l’avanzata Alleata verso Firenze e la Linea Gotica, in fase di consolidamento. Il nostro lavoro intende essere, inoltre, un invito a riscoprire quello che accadde intorno alla città in quel buio periodo, recuperando così alla memoria i particolari dei movimenti effettuati dalle opposte forze combattenti durante piccoli e grandi scontri, le storie minute, le tragedie e gli eroismi, i ricordi degli avvenimenti locali ancora custodite nelle menti delle persone anziane che vissero il dramma.

Noi abbiamo fatto, nei colli e nei monti vicini ad Arezzo, nel Valdarno, in Casentino e in Valtiberina; naturalmente, oramai, ci vuole il cercametalli, sono lontani gli anni nei quali non era difficile trovare, vicino alle case abbandonate dai contadini, vecchi elmetti inglesi – che ben si prestavano per dar mangiare ai polli –, e poi gavette, scatolette di “Cigarette”, custodie tedesche delle maschere antigas e altri contenitori, abbandonati dai militari o portati a casa dai nostri soldati e nei quali erano state conservati sementi, chiodi e viti.

I componenti il nostro gruppo di ricerca non amano in modo particolare la storia del secondo conflitto mondiale, alcuni hanno perfino fatto in tempo, nei primi anni di vita, a percepirne il dolore, la paura, il pianto e la miseria (uno di noi, in particolare, ricorda d’essere stato in braccio alla zia quando lei e altre donne circondarono i repubblichini per impedire la fucilazione di tre ragazzi, fatti scendere a forza dal treno perché “renitenti” al loro bando d’arruolamento; ma il coraggio delle donne non valse a salvarli). Sono tutte cose che si rivivono e si ripresentano alla memoria, o all’immaginazione dopo esserci ben documentati, quando si va in cerca delle tracce lasciate dal passaggio del fronte: effetti personali, bossoli e frammenti d’ordigni abbandonati o persi dai combattenti; oggetti che “narrano” la ferocia degli scontri, le morti e gl’inseguimenti nei boschi o fra le abitazioni. Capita tuttora d’incontrare case distrutte, in luoghi oggi impervi ma che, per centinaia d’anni, avevano visto vivere generazioni di pacifici contadini, resti d’abitazioni vicino alle quali troppo spesso si trovano lapidi che ricordano la barbara uccisione di vecchi, donne e bambini. Insieme alle sofferenze, però, si riscopre la vita di un tempo e si avvicinano persone che sanno d’antico, recuperando sentimenti ed emozioni intense, bellissime e forse dimenticate, in ogni modo a malapena percepite nella nostra vita cittadina.

Quelli che vi mostriamo sono i reperti più indicativi, scovati girovagando per boschi e monti o cercando intorno ai ruderi delle case. Ciascuno racconta una storia, oltre ad attestare la presenza di soldati appartenenti all’uno o all’altro schieramento; con scoperte, però, che talvolta lasciano di stucco. Vediamo un po’ di quei fatti che portarono a cospargere questi cimeli sul terreno.

Dopo l’armistizio dell’otto settembre 1943, le Forze Alleate ebbero il problema di utilizzare il nostro Paese quale ulteriore branca della morsa che doveva stringere da ogni parte la Germania nazista. Ma, in proposito, si scontrarono le opposte opinioni degli inglesi, che volevano attaccare nell’Alto Adriatico e mettere le mani sui Balcani, e degli americani, che non volevano grane con l’Unione Sovietica. L’Italia e la sua popolazione furono schiacciati dalle opportunità politico–militari delle grandi potenze e dovettero subire quasi altri due anni di guerra, di massacri, di bombardamenti e di rovine. Dopo lo sbarco in Sicilia del giugno del 1943, infatti, allo scopo di ritardare l’avanzata Alleata, Kesselring convinse Hitler a non dare ascolto a Rommel, che voleva attestarsi subito sull’Appennino tosco–emiliano e romagnolo, e istituì una serie di linee di difesa sfruttando la conformazione del nostro territorio. Solo nel maggio del 1944 gli Alleati e i resti del Regio Esercito riuscirono a superare la linea Gustav, ma a noi costò la distruzione dell’Abbazia di Monte Cassino e loro erano ancora nel meridione d’Italia, poi ci fu lo sbarco di Anzio, la liberazione di Roma, la lenta avanzata verso nord con i bombardamenti e i combattimenti valle per valle, paese per paese e colle per colle, con il coinvolgimento dei civili e i dolori che la brutale pennellata del passaggio del fronte provocò, in pochi mesi, ai nostri nonni e padri; sofferenze e privazioni superate in parte solo alla fine degli anni ’50.

Liberata Roma, l’avanzata subì un rallentamento a causa delle indecisioni degli Alleati, divisi nella scelta fra tre possibili operazioni proposte il 14 giugno del ’44 dai Capi di Stato Maggiore. Kesselring, intanto, ricevé ulteriori rinforzi e, dopo la sconfitta subita dalla sua XIV Armata, si preoccupò d’impedire l’accerchiamento della X Armata da parte degli Alleati. Il XIV Corpo Panzer fu quindi impiegato in operazioni a est del Tevere, per difendere i punti di attraversamento e fungere da legame fra le due Armate, azione che valse a contenere l’avanzata Alleata del 6 giugno tra Subiaco e Tivoli (era lo stesso giorno dello sbarco in Normandia). Due giorni dopo i Panzer Grenadieren di von Senger difesero con successo l’attraversamento del fiume Orte e il 9 giugno si concentrarono ad Orvieto. La VIII Armata Alleata stava incontrando grosse difficoltà ad aprire la via alle due Divisioni Corazzate che attendevano d’iniziare l’inseguimento e che, ancora il 6 giugno, erano arrivate appena a nord di Roma. Alexander scelse gli obiettivi che dovevano essere raggiunti dalle due Armate al di là della linea Pisa–Firenze e ordinò ai Comandanti di correre “rischi straordinari” pur d’incalzare il nemico. In conseguenza di questi ordini la direzione dell’inseguimento si spostò verso nord ovest, trascurando ogni tentativo di tagliar fuori la X Armata tedesca. Nel frattempo, al centro della penisola, Kesselring era riuscito a ricongiungere le sue due Armate e poté dedicarsi alle operazioni di rallentamento del progredire Alleato; il 12 giugno inviò von Senger, con il quartiere del XIV Corpo, ad assumere il comando delle Divisioni appena giunte al centro del fronte della XIV Armata. Kesselring era preoccupato per la tenuta del settore costiero e fu von Senger a consigliare la ritirata verso la “Grüne Linie” (“Linea Verde”), quella che gli Alleati ribattezzarono “Linea Gotica”. Gli ordini di Kesselring erano di difendere ogni metro di terreno e di proteggere i ponti sul rovescio dello schieramento, perciò prese la decisione di mandare, in aiuto al XIV Corpo, la 3ª e la 90ª Divisione Panzer Grenadieren, quest’ultima affiancata dal 12° Battaglione della 4ª Divisione “Nembo” e dalla 7ª e 9ª Compagnia della Divisione “Folgore”; la 26ª Panzer e la 29ª Panzer Grenadieren avrebbero seguito, il più rapidamente possibile, per rafforzare il Corpo Paracadutisti. Von Senger parla delle conseguenze di questa decisione “Prima dell’arrivo di queste Unità, le mie Divisioni più o meno provate erano state respinte verso le montagne a sud ovest di Siena dalla puntata compiuta dal nemico a nord di Grosseto. Durante i dodici giorni che seguirono la caduta di Roma il 4 giugno, la V Armata era avanzata di circa 140 chilometri, cioè a un ritmo che equivaleva all’inseguimento di un nemico in rotta. Quando subentrò il XIV Corpo Panzer, l’avanzata si ridusse a 30 chilometri nella settimana dal 16 al 23 giugno, e a 40 chilometri durante le tre settimane successive”.

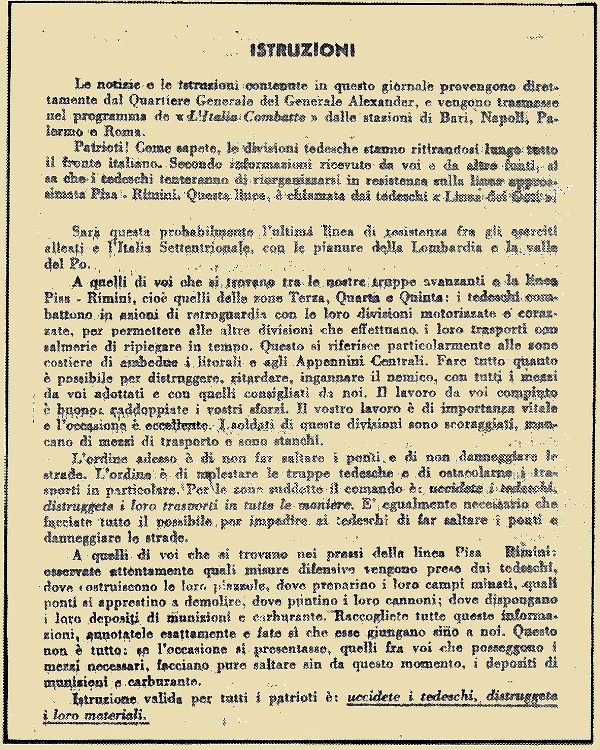

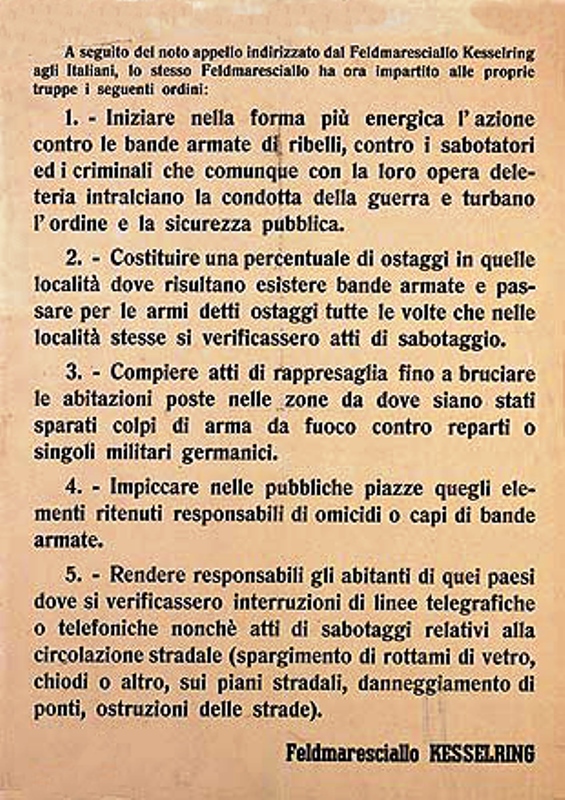

Nella zona oggetto di queste note, la posizione principale sulla quale inizialmente i tedeschi si attestarono per resistere fu lungo una linea est – ovest che attraversava il Lago Trasimeno, nelle vicinanze del quale il XIV Corpo tenne testa con forza agli Alleati sull’Ombrone e il I Corpo Paracadutisti dietro l’Orcia. Il LXXVI Corpo Panzer era a cavaliere del lago e si spingeva verso i monti, mentre ad est l’avanzata Alleata era contrastata dal LI Corpo da Montagna; pertanto raggiunsero la linea del Trasimeno il 20 giugno e la battaglia che ne seguì durò dieci infernali giorni, anche perché altri rinforzi stavano affluendo a Kesselring, come la 34ª Divisione di Fanteria, proveniente dal fronte russo, e la 16ª Divisione SS Panzer Grenadieren, che presero posizione dietro il Corpo d’Armata di von Senger. I britannici attaccarono a cavaliere del Trasimeno e incontrarono un’accanita resistenza da parte dell’Herman Goering, della 1ª Divisione Paracadutisti e della 15ª Divisione Panzer Grenadieren, peraltro avvantaggiati dal ritorno del cattivo tempo. Il peso maggiore dei combattimenti cadde sulle spalle del XIII Corpo Britannico, giacché la zona montuosa ad est del lago impedì l’impiego della 6ª Divisione Corazzata, inviata in loro aiuto. I tedeschi, intanto, continuarono la loro graduale ritirata verso nord, rallentando le forze Alleate quanto bastava per rafforzare la“Grüne Linie”. Questo fu il periodo più tragico per la popolazione locale, i combattimenti avvenivano metro per metro lungo la linea del fronte, che si spostava lentamente a settentrione, come una ruspa che, avanzando, distrugge tutto quello che si trova davanti. Arezzo era una località strategica per gli Alleati, che avevano bisogno di un luogo il più vicino possibile a Firenze e alla Linea Gotica per impiantarvi tutte le basi logistiche e amministrative, venutesi a trovare, oramai, lontane dal nuovo schieramento; ma la posizione della città era ugualmente di grande importanza per i tedeschi e i repubblichini, quale perno di resistenza per ritardare il procedere degli avversari. Durante l’avanzata Alleata i rifornimenti giungevano, di volta in volta, dai depositi di Anzio, di Civitavecchia, Piombino, Livorno e Ancona. Ad Arezzo gli approvvigionamenti alla VIII Armata furono trasportati su strada e ferrovia. La città è circondata da tre lati dalle montagne e si rivelò una posizione particolarmente difficile da raggiungere; il XIII Corpo britannico, facente parte della VIII Armata, occupava un fronte di 35 chilometri e non aveva più riserve, mentre la 4ª Divisione Indiana, che aveva appena completato l’addestramento, era attesa a breve per rafforzare il X Corpo. La linea naturale di avvicinamento ad Arezzo, lungo la pianeggiante Val di Chiana, attraversava l’area del XIII Corpo. A metà giugno, mentre i tedeschi delle 10ª e 14ª Armata ripiegavano verso la Linea Gotica, i britannici del X Corpo si avvicinarono a Perugia. Dal 29 giugno ci fu un gran movimento da parte dei tedeschi; erano in ritirata truppe, carri armati, cannoni, mitragliere, autocarri e quant’altro. Testimoni del loro passaggio narrano che molti soldati mostravano chiaramente, nelle uniformi e nel viso, i segni delle battaglie e della disfatta. La ritirata durò fino al 3 luglio e nella notte fra il 2 e il 3, dove poterono, fecero saltare i ponti alle loro spalle. Il 4 luglio gli Alleati giunsero a Cortona, ma dovettero attendere che anche alle ali le altre Unità avanzassero e solo il 15 luglio, come vedremo, il XIII Corpo dette inizio all’attacco definitivo per giungere a Arezzo, facendosi precedere da un nutrito bombardamento aereo. Furono due le Divisioni che avanzarono, la 6ª Corazzata dal lato della dorsale che separa la Val di Chiana dal senese, e la 2ª Neozelandese sulla destra, alle pendici del gruppo di monti che culminano a Lignano e fanno ala all’anfiteatro morenico nel quale sorge Arezzo. I tedeschi appartenevano a unità del LXXVI Panzer Korps della 1ª Divisione Paracadutisti, delle Divisioni di Fanteria 334ª e 719ª, nonché ad alcuni reparti della 15ª Panzer Grenadieren che, però, combatterono come fanti poiché non avevano a disposizione i mezzi corazzati. Kesselring aveva ordinato di “Tenere Arezzo ad ogni costo” e lo fecero fino alla sera del 15 luglio, allorché iniziarono la graduale ritirata verso l’“Arno Line” e Firenze (raggiunta dagli Alleati il 4 agosto). Fu nelle poche settimane fra la fine di giugno e la seconda metà di luglio che si scatenò la barbarie nazi–fascista; le forze germaniche, infatti, erano affiancate dalle “Brigate Nere”, feroci repubblichini in funzione anti–partigiana e dei quali faceva parte l’aretina “Compagnia della Morte”. Gli appartenenti locali alla Repubblica Sociale Italiana, inoltre, erano rafforzati da repubblichini bergamaschi ed erano chiamati “i morticini” a causa del teschio che esibivano sul berretto. Gli elementi locali e i loro camerati collaboravano attivamente con i germanici e furono anch’essi responsabili degli orrendi massacri che costarono alla popolazione dell’area aretina oltre 1.100 trucidati. Un freddo, enorme, numero che invita a vedere quel che c’è dietro: bambini ignari, miti donne e uomini che avevano conosciuto solo il lavoro e il rispetto per gli altri. Gli Alleati, ovviamente, tendevano in tutti i modi a indebolire le forze germaniche, favorendo il più possibile la costituzione e il rafforzamento delle forze partigiane, ecco perché capita frequentemente di trovare, frammisti ai reperti inglesi e tedeschi, oggetti appartenuti ai Patrioti che, peraltro, pagarono numerosi con la vita l’impari lotta contro forze che, seppur esigue nei confronti dell’imponente Esercito Alleato in arrivo, erano notevolmente superiori e meglio armate dei “Ribelli”. Ricordiamo, come attesta il volantino che riproduciamo, che l’otto giugno del 1944, per favorire l’avanzata degli Alleati, il Generale Alexander aveva ordinato ai Partigiani: “A quelli di voi che si trovano fra le nostre truppe avanzanti e la linea Pisa – Rimini… fate quanto è possibile per distruggere, ritardare, ingannare il nemico con tutti i mezzi…L’ordine è di non far saltare i ponti e di non danneggiare le strade. L’ordine è di molestare le truppe tedesche e di ostacolarne in particolare i trasporti. Per le zone suddette (litorali e Appennino) il comando è di uccidere i tedeschi, di distruggere i loro trasporti in tutte le maniere… A quelli di voi che si trovano nei pressi della linea Pisa – Rimini: osservate attentamente quali misure difensive vengono prese dai tedeschi, dove costruiscono le loro piazzole, dove preparino i loro campi minati, quali ponti si apprestino a far saltare, dove si trovino i loro depositi di munizioni e di carburante.”. Fra i Partigiani c’erano anche ex prigionieri, militari Alleati e sbandati italiani, evasi dai campi di concentramento tedeschi di Anghiari e Laterina. Nella provincia di Arezzo, oltre alla Divisione “Garibaldi”, erano attive anche la Divisione “Arezzo”, la “Pio Borri” e la “Brigata Mameli”. Sembra che i Partigiani, nel mese di luglio, avessero raggiunto una cifra complessiva oscillante fra i cinquantamila e i settantamila combattenti, secondo le stime di Ferruccio Parri e Luigi Longo, mentre gli Alleati sostennero che erano circa ottantamila e Kesselring, addirittura, centomila. Il comandante tedesco, peraltro, aveva assunto su di sé la responsabilità della lotta anti–partigiana (“Banditenkrieg”), togliendola alle SS. Per combattere i Patrioti usò ogni mezzo, sia per quanto attiene le armi, sia lo spionaggio e il terrorismo. I “rastrellamenti” erano feroci, le zone circondate venivano chiuse in una morsa e, tanto per non sbagliarsi, chi era all’interno trucidato: pure vecchi, donne e bambini, potenziali informatori o fiancheggiatori di coloro ai quali i tedeschi non riconoscevano il ruolo di Combattenti, ma di “Banditi”. Kesselring, d’altronde, espresse chiaramente il suo criminoso pensiero nelle disposizioni datate 12 agosto, nient’altro che la conferma di quanto sperimentato nel territorio aretino; l’ordine fu di “…costituire una percentuale di ostaggi in quelle località dove risultino essere bande armate, e di passare per le armi detti ostaggi tutte le volte che nelle località stesse si verificassero atti di sabotaggio; di compiere atti di rappresaglia fino a bruciare le abitazioni poste nelle zone da cui sono stati sparati colpi d’arma da fuoco contro reparti o singoli armati germanici; di impiccare nelle pubbliche piazze quegli elementi riconosciuti responsabili di omicidi e capi di bande armate; di rendere responsabili gli abitanti di quei paesi dove si verificassero interruzioni di linee telegrafiche e telefoniche nonché atti di sabotaggio relativi alla circolazione stradale (spargimento di rottami di vetro, chiodi o altro sui piani stradali, danneggiamento di ponti, ostruzioni sulle strade, ecc.). Sempre per ordine di Kesselring dovevano essere arrestati parenti e amici dei Partigiani, confiscate tutte le biciclette, chiusi i centralini telefonici, consegnate tutte le armi, comprese quelle da caccia. Come monito alla popolazione locale gli uomini fra i 17 e i 45 anni furono inviati ai lavori forzati nella TODT o in Germania. Si passava, poi, a fucilare gli ostaggi, meglio se noti comunisti, scelti dalla Milizia fascista o dai gerarchi del partito (il nonno paterno di uno di noi era antifascista, ma non comunista, fu comunque messo al muro da repubblichini venuti da fuori e salvato solo grazie all’intervento dei compaesani). Kesselring aveva pure disposto che nel caso di “…grave violenza commessa contro soldati tedeschi, si procederà all’impiccagione di un adeguato numero di ostaggi. In questi casi tutta la popolazione del luogo dovrà assistere all’esecuzione. Dopo di che i corpi resteranno esposti per dodici ore, la popolazione riceverà l’ordine di seppellirli senza cerimonie funebri e senza l’assistenza di un sacerdote”. Ciò nonostante, nell’estate del ’44 le attività partigiane nelle zone dell’Italia Centrale occupate dai nazisti portano all’uccisione di oltre cinquemila tedeschi, mentre furono intorno ai trentamila quelli catturati o feriti, senza contare le azioni di sabotaggio alle loro installazioni militari, ai depositi, ai mezzi di trasporto.

Il XIII Corpo Britannico lottò duramente per raggiungere Arezzo. Contro le forze germaniche combatterono la II Divisione Neozelandese, la VI Divisione Corazzata britannica, la I Brigata Guardie, il 16/5 Lancers Regiment, la IV e VIII Divisione Indiana e altri Reparti minori. Queste forze avevano a disposizione centinaia di carri armati e cannoni. Il 9 luglio la Divisione Neozelandese ricevette l’ordine di staccarsi dal I° Corpo Canadese e avanzare per attaccare fra le montagne; nel frattempo i tedeschi effettuarono diversi contrattacchi, nel tentativo di riguadagnare l’iniziativa. Il 13 luglio il 9° Gurka della 4ª Divisione Indiana occupò il Monte Favalto, sul crinale che porta verso Lignano – la cima più alta, eretta a principale baluardo dai tedeschi – e avanzò attraverso i monti per minacciare l’“Arezzo Linie” e raggiungere la città da est, con cruenti scontri sia lungo la cresta dello stesso Monte Lignano, sia sull’Alpe di Catenaia. Sul Monte Lignano, nella notte fra il 14 e il 15 luglio, mentre la 6ª Divisione Corazzata agiva dalla valle, i neozelandesi della 6ª Brigata di Fanteria, coadiuvati dai paracadutisti italiani dello “Squadrone F” (che, nella vicina località Corniolo, ebbe due morti), attaccarono il rilievo da sud, avanzando sui cocuzzoli denominati Castiglion Maggio (vi combatterono gli Argyll and Sutherland Highlanders e alcuni elementi del nostro Esercito), Poggio Cavadenti, Monte Altoviti e Monte Camurcina. Queste alture, che s’affacciano sulla Val di Chiana e consentono di vedere ogni movimento sulle vie di transito verso Arezzo, erano difese da soldati germanici appartenenti alla 305ª Divisione di Fanteria del 76° Panzer Korps e al 115° Reggimento della Divisione Panzer Grenadieren, che avevano sbarrato l’area antistante le postazioni di mitragliatrici, nascoste nelle cosiddette “Tane di volpe”, e con mine collegate a fili a strappo. Sul crinale, dal 10 al 14 luglio, furono rovesciati torrenti di fuoco; fonti inglesi parlano di 800 colpi al minuto e i tiri erano eseguiti sulla base dei dati forniti dai ricognitori Alleati. Dopo il bombardamento con i cannoni si mossero i caccia bombardieri, gettando bombe, spezzoni incendiari e mitragliando le postazioni dei tedeschi che, in un loro rapporto, asserivano: “Abbiamo perso Monte Lignano. Da qui il nemico ha un’ottima visione di Arezzo, quindi non possiamo rimanere più a lungo…un attacco sarebbe molto costoso ed è fuori questione…feldmaresciallo Kesselring convenuto che con M. Lignano nelle mani del nemico dobbiamo ritirarci”. All’alba del 15 la cresta era conquistata e i neozelandesi la difesero per tutto il giorno, mentre dalla valle la Iª Brigata Guardie si era spinta come un cuneo tra le posizioni tedesche, costringendoli, nella notte, a ritirarsi pure da Altoviti e Camurcina. Nelle prime ore del 16 luglio, finalmente, la città – già presidiata dai Partigiani della “Pio Borri” (che avevano innalzato il tricolore sulla torre del Comune) – vide l’ingresso del 16/5 Lancieri Britannico, che v’installarono i rappresentanti dell’“Allied Military Government” (AMGOT). Il Generale Alexander, subito dopo, con un suo dispaccio affermò: “Il 2° Reggimento di Lothians, dopo una travolgente e rapidissima avanzata, fu ricompensato dalla cattura di un ponte intatto sull’Arno” (il famoso trecentesco Ponte a Buriano, che fa da sfondo alla “Gioconda” di Leonardo e ubicato poco dopo Arezzo, verso Firenze). Il successivo obiettivo Alleato era, infatti, Firenze e l’avanzata riprese, incontrando una sempre maggiore resistenza da parte delle retroguardie tedesche, costrette ad arretrare lungo il Valdarno e sui monti, minacciati sui fianchi dai Partigiani, attestati sul Massiccio del Pratomagno e sui colli che separano la valle dell’Arno dal Chianti. Dal Pratomagno al fiume Elsa operava il 30° Corpo Britannico, con la 4ª e 10ª Divisione Indiana, la 4ª Divisione britannica, la 6ª British Armoured, la 6ª South African Armoured Division e la 2ª Divisione Neozelandese. I tedeschi arretravano di circa venti chilometri per volta verso l’“Arno Linie”, lasciandosi dietro piccoli gruppi che opponevano resistenza fino a un massimo di tre notti. Tali nuclei, peraltro, erano difficilmente avvicinabili dai giustamente metodici inglesi della 6ª Divisione Corazzata, del 6° Corpo Sudafricano e della 4ª Divisione di Fanteria Britannica, che volevano ridurre al minimo le perdite umane; pochi tedeschi, pertanto, erano sufficienti a bloccare forze più numerose. In questo frangente i nazisti si servirono anche di un rozzo tentativo di propaganda psicologica, minacciando gli Alleati, con volantini lanciati dagli aerei e scritti in inglese, affermando che sarebbero tornati muniti delle nuove armi segrete e invitando i soldati Alleati “invasori” ad arrendersi per evitare la “sicura vendetta” che “non avrebbe risparmiato nessuno di loro, o delle loro famiglie”.

Nel frattempo gli assalti continuavano feroci sull’Alpe di Catenaia, il massiccio che separa il Casentino dagli Appennini veri e propri. Qui operarono, in particolare, gli Assaltatori Indiani, soprannominati “Tagliatori d’orecchie” perché uccidevano silenziosamente i tedeschi a colpi di pugnale o di Kukry” (dopo il passaggio del fronte sembra che, fra i faggi, siano stati trovati alcuni elmetti con dentro la testa spiccata dal corpo) e, poi, gli tagliavano le orecchie e le infilzavano a mo’ di collana, portandole al Comando inglese per riscuotere un premio. Sull’Alpe di Catenaia erano attestati oltre trecento tedeschi della 50ª Divisione di Fanteria, coadiuvati da numerosi elementi della 50ª Divisione Panzer Grenadieren e della 40ª e 100ª Divisione Jaeger, contro i quali avanzarono gli inglesi della 20ª Brigata, il 3/5 Mahrattas, il 2/3 Gurka e lo 8° Manchester, poi rafforzati dal 4/11 Sikhs e dagli Scouts del 1/4 Essex and Lovat. La strada che conduceva dalla Val Tiberina alle pendici sud del Massiccio (ancora oggi percorribile con i fuori strada e chiamata “Strada degli Inglesi) venne costruita da tre Compagnie di Zappatori e Minatori Indiani, una Sezione di scavatori canadesi e due Compagnie italiane Pionieri utilizzando esplosivo, un gran numero di macchine scavatrici e per il movimento terra, uomini del posto e decine di muli. Per difendere le loro posizioni i tedeschi effettuarono un nutrito bombardamento con i mortai (i Gurka contarono oltre mille colpi in un giorno), però i tiri furono disseminati nei fitti boschi di faggio che circondano i prati sommitali (detti “della Regina), giacché i germanici non si erano accorti che i britannici stavano avanzando sul crinale, favoriti dalla nuova strada, lungo la linea Monte Filetto, Monte Altuccio, Monte Castello, Sasso della Regina. La cima più alta dell’Alpe di Catenaia, Monte Castello, fu raggiunta il 4 agosto (giorno della liberazione di Firenze) e i tedeschi, pertanto, dovettero arretrare verso La Verna – non lontana, ma raggiunta dai britannici solo il 2 settembre e conquistata con la battaglia del 5 settembre – e il crinale appenninico. A fianco degli inglesi operarono anche numerosi Partigiani. L’attacco definitivo all’Alpe di Catenaia fu denominato “Operation Vandal”. Cronache inglesi affermano che furono pochi i germanici a sfuggire al massacro, arrendendosi o scappando; per anni, percorrendo la fitta foresta, capitava d’imbattersi negli scheletri dei morti. L’avanzata fra i monti, pertanto, fu molto più lenta rispetto a quella in direzione di Firenze, quanto bastò a fornire a Kesselring il tempo necessario per completare le difese sul crinale degli Appennini.

A proposito di Kesselring, è bene ricordare che, nel maggio del 1947, fu condannato a morte per i numerosi eccidi compiuti sotto il suo comando (fu pure responsabile dei massacri delle Fosse Ardeatine e di Marzabotto), ma la pena venne commutata in ergastolo e, nel 1952, fu rilasciato “per motivi di salute”, ancora osannato dai nazifascisti. Dopo la sua liberazione dichiarò di non essere pentito dei crimini che aveva commesso e che, anzi, gli avremmo dovuto fare un monumento. Bellissima l’epigrafe, dettata a sua ignominia dal grande Pietro Calamandrei (antifascista e uno degli estensori della Costituzione Italiana), incisa su lapidi affisse nel palazzo comunale di Cuneo, a Sant’Agnese di Montepulciano e a Sant’Anna di Stazzema: “Lo avrai / camerata Kesselring / il monumento che pretendi da noi italiani / ma con che pietra si costruirà / a deciderlo tocca a noi. / Non coi sassi affumicati / dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio / non colla terra dei cimiteri / dove i nostri compagni giovinetti / riposano in serenità / non colla neve inviolata delle montagne / che per due inverni ti sfidarono / non colla primavera di queste valli / che ti videro fuggire. / Ma soltanto col silenzio dei torturati / più duro di un macigno / soltanto con la roccia di questo patto / giurato fra uomini liberi / che volontari si adunarono / per dignità e non per odio / decisi a riscattare / la vergogna e il terrore del mondo. / Su queste strade se vorrai tornare / ai nostri posti ci ritroverai / morti e vivi collo stesso impegno / popolo serrato intorno al monumento / che si chiama / ora e sempre / Resistenza”.

Nonostante tutto, peraltro, non fummo ben ricambiati, e i vincitori, che lo furono pure con il nostro aiuto, non tennero conto dei sacrifici dell’“Esercito del Sud”, circa 365.000 uomini, dei Partigiani, presenti in tutt’Italia, e della popolazione.

DIDASCALIE

Foto n. 1) Cartina con le linee d’avanzamento delle Forze Alleate dopo Monte Cassino e lo sbarco di Anzio. La “Battaglia per Arezzo” si svolse fra le “Linie” indicate con le date del 17 giugno e 4 agosto 1944

.jpg)

Foto n. 2) Iniziamo l’esposizione dei cimeli con un involucro che può apparire insignificante, ma che, invece, aveva un contenuto essenziale per il combattente tedesco che se ne disfece: il formaggio “Tilsit”. Sui resti del contenitore si può ancora leggere l’anno di produzione 1942. Il reperto proviene da Poggio Cavadenti

Foto n. 3, 4) Eccezionale ritrovamento in località Stoppiacce, sul versante di Monte Lignano che domina la Val di Chiana. È uno scudetto della 24ª Divisione di Fanteria “Gran Sasso”, evidentemente portato da qualche reduce delle guerre coloniali, poiché la 24ª Divisione, nel 1939, cambiò il nome in “Pinerolo”. Alle Stoppiacce, oltre ai soliti bossoli inglesi e tedeschi e a resti d’ordigni, è stato reperito anche un distintivo della Polizia Militare Inglese, una mezza placchetta identificativa tedesca, una monetina con la svastica (c’erano le Grenadier Guards), un gemello da polsino, il tappo inferiore di una bomba a mano inglese “Mills”

Foto n. 5) Siamo a Malfiano; da qui si controllano la Val di Chiana, fino al Lago Trasimeno, e le vie d’accesso alla Valdambra e al Valdarno. Da pochi giorni i nazifascisti avevano compiuto l’orrenda strage nella vicina Civitella della Chiana e un gruppo di tredici tedeschi, armati con due mitragliatrici, dopo aver ucciso alcuni contadini del luogo, tennero in scacco per diversi giorni gli Alleati che tentavano d’entrare ad Arezzo attraverso uno dei due varchi, separati dall’altura di Agazzi. Tutto ci saremmo aspettati, meno di trovare un bottone della Marina Canadese, probabilmente appartenuto a un addetto ai servizi sanitari aggregato ai combattenti

Foto n. 6) Un soldato inglese, rivoltella in pugno, avanza nella via centrale di Civitella in Val di Chiana semidistrutta. Oltre a compiere la strage di Civitella, i tedeschi uccisero pure contadini e abitanti dei paesi nella vicina Val di Cornia, zona di passaggio per recarsi in Valdambra

Foto n. 6a, 6b) Un gruppetto di cimeli rintracciati in un accampamento che i britannici allestirono in un boschetto vicino Spoiano, nei pressi di Tegoleto, equidistante dai rilievi di Lignano, Civitella e Malfiano, monti ancora in mano alle truppe di Kesselring. Il bosco, dal quale presumibilmente erano stati cacciati i tedeschi (sono state rinvenuti il fondo di un piatto con effigiata la svastica, alcuni bossoli e qualche scheggia), consentiva di nascondere truppe e mezzi fra gli alberi, riparandosi, nello stesso tempo, dal cocente sole estivo. La sosta dei britannici deve essere durata qualche giorno e interrotta bruscamente da un evento sconosciuto, altrimenti non si spiega il ritrovamento di numerosi rasoi di sicurezza, molti bottoni di camicia e giacca (fra i quali quello con i leoni e lo scudo dei Tudor), posate e altro materiale d’uso personale

6c) La parte posteriore del manico di un cucchiaio vista in primo piano; si notano la sigla dell’azienda produttrice e la data 1942

6d, 6e) Insieme ai britannici c’erano sicuramente anche soldati del “Regno del Sud”, giacché abbiamo rinvenuto questo rasoio, con graffito sull’impugnatura il nome di un ufficiale, e un piastrino di riconoscimento di un altro nostro militare

6f, 6g) Una tazzina e un rasoio di sicurezza per radersi, vicino a questi oggetti si vede un tubetto schiacciato, conteneva la pomata da applicare sulla pelle per difendersi dagli attacchi a gas. Intorno all’accampamento sono stati trovati molti altri tubetti vuoti, ne mostriamo alcuni che contenevano dentifrici o farmaci

6h) Altro materiale, certamente appartenuto ad un ufficiale britannico: una piccola borraccia per liquore, un fischietto di robusto ottone, perfettamente funzionante, una monetina da mezzo penny con l’effige di Giorgio V. Poco distante ce n’era un’altra con il ritratto d’Edoardo VII

6i, 6l, 6m, 6n) Un gruppetto d’altri interessanti oggetti. Insieme a vari tipi di bottoni si vedono il distintivo di una decorazione, i fregi da berretto di un appartenente al Reggimento “Essex” e da colletto di un artigliere, nonché il piastrino di riconoscimento di un soldato americano, un’eccezione nel teatro d’operazione aretino

6o) Primo piano del piastrino del soldato statunitense. Chissà come lo perse e come venne a trovarsi insieme ai britannici. Probabilmente fuggì, o fu liberato, dal campo di concentramento tedesco di Renicci, nei pressi di Cortona

Foto n. 7) Cartina inglese che mostra le direttrici d’avanzamento sul Monte Lignano

Foto n. 8) Manifesto repubblichino del maggio ’44 che invitava i Partigiani a consegnarsi e a deporre le armi. Il 26 aprile era stato pubblicato un decreto antipartigiano che dava agli “sbandati” trenta giorni di tempo per presentarsi all’arruolamento nell’esercito della R.S.I., pena la fucilazione nella schiena. Il bando scadeva il 25 maggio e, in risposta, alle 21,15 di quel giorno, i Partigiani lanciarono la loro sfida accendendo un minaccioso cerchio di fuoco su tutti i crinali appenninici

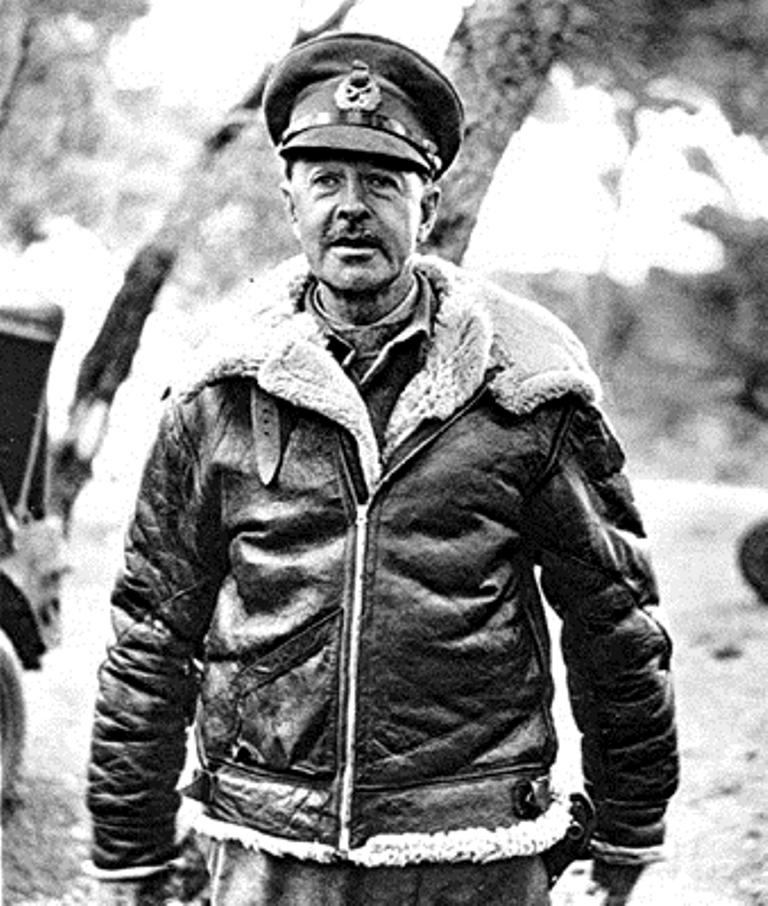

Foto n. 9, 10, 11, 12) Riproduciamo il manifesto d’Alexander, che invitava i Partigiani alla lotta, e di Kesselring, che ordinava stragi e rappresaglie. La ferocia nazista arrivò fino al punto d’impiccare i prigionieri britannici, come accadde a Talla, paese alle pendici del Pratomagno. Le fotografie d’epoca ci mostrano Alexander e Kesselring (foto Enzo Gradassi)

Foto n. 13, 14, 15, 16) Una contorta baionetta del fucile Lee–Enfield n. 4, trovata a “Poggio al Vento”. Gli altri reperti provengono da una fossa scavata in cima al poggio e appartennero ad un tedesco, ucciso da una scheggia di granata entrata dalla schiena e uscita dall’addome (si evince dalla direzione dello squarcio nella fibbia del cinturone). Il poggio era in una posizione strategica, poiché domina sia la strada di fondo valle del Casentino, sia una via secondaria che conduce alle pendici orientali del Pratomagno, pertanto fu assalito il 4 agosto del ’44 dalla Compagnia “A” del 2° Camerons della 11ª Brigata Britannica. Il presidio tedesco era di sessanta uomini, composto da due Compagnie della 50ª Panzer Grenadieren Division e un Plotone d’Assalto del Genio. La battaglia, su un’area ridottissima, durò molte ore e gli scontri avvennero pure all’interno di una casa sotto la vetta, sede del Comando tedesco. Solo la Compagnia del Comando riuscì a fuggire, gli altri furono tutti uccisi. Sotto la sommità erano appostati i soldati britannici, che sparavano le “Mills” con il tromboncino lancia granate. La “collezione” di monete d’argento, emersa a pochi metri dalla cima, nel punto dove, a fine battaglia, furono allineati i cadaveri, fu forse fatta da un tedesco, poiché ce n’è pure una russa da 10 Kopeki

Foto n. 17, 18) Monte Filetto, il primo baluardo dell’Alpe di Catenaia che s’incontra provenendo dalla Val Tiberina; per liberarne la cima dalle postazioni di mitragliatrici tedesche i britannici spararono centinaia di colpi di mortaio e, nella piazzola dov’erano appostati, abbandonarono i coperchi dei contenitori delle granate. Alcuni hanno eccezionalmente conservata intatta la vernice; sui manici sono impressi i marchi del produttore e l’anno di fabbricazione. Nei pressi è stato rinvenuto anche l’otturatore dello SMLE

Foto n. 19) Capita a tutti noi appassionati di “asfissiare” gl’interlocutori con gli argomenti che ci stanno a cuore; talvolta, però, troviamo persone che condividono i nostri interessi, anche se non li coltivano, e forniscono utili informazioni e indicazioni. Una di queste ci ha portato nei pressi di Borgo alla Collina, sulla strada che dal Casentino porta a Firenze, laddove fu abbattuto un aereo americano. Fra una miriade di frammenti d’alluminio abbiamo trovato i resti di un orecchino, appartenuto ad una delle due sventurate ausiliare che si trovavano a bordo

Foto n 20, 21, 22) Durante la ritirata piccoli nuclei tedeschi si appostarono, in pratica, su ogni poggio che trovavano, preferibilmente se potevano controllare le vie di transito, anche di secondaria importanza come quella, antichissima, che passa dai resti del Castello di Pietramala e da Molin de’ Falchi. I Partigiani cercarono di contrastarli e scacciarli, lo provano i reperti che abbiamo trovato: bossoli del 91 (quello fotografato è marcato 1915), della rivoltella “Bodeo” (ne mostriamo il fondello), pallottole sparate, sia con la rivoltella, sia con un antiquato Vetterli calibro 10,35. Vicino alle rovine delle case è emerso pure il poggiaspalla del fucile–mitragliatore Breda 37. Il 14 luglio del ’44 i tedeschi applicarono alla lettera le disposizioni di Kesselring e fecero la solita strage, sul posto e nella vicina frazione di S. Polo

Foto n. 23) Una per tutte, vi mostriamo una sperduta lapide rintracciata a Molin de’ Falchi. Ricorda l’uccisione di una mamma con i suoi due bambini. Chi può essere stato l’alieno che compì una simile atrocità? Molti soldati dell’Esercito tedesco, peraltro, non condividevano le barbare disposizioni di Kesselring e, talvolta, avvertivano la popolazione e consigliavano di allontanarsi perché erano in arrivo “…i cattivi tedeschi”. Lo dissero anche ai genitori di uno di noi, intercettati a Loro Ciuffenna mentre stavano tornando a San Giovanni Valdarno dal luogo dov’erano sfollati, consigliando di tornare indietro. Sul Pratomagno, peraltro, ci fu un rastrellamento in cerca dei Partigiani della Divisione Garibaldina “Arno”, circa duemila sotto il comando di “Potente”, perlustrazione che portò all’uccisione di molte persone e all’incendio di un paese. La casa dei nonni, nei dintorni della quale era nascosta una mitragliatrice e che vedeva ospitati i Patrioti, fu danneggiata con le bombe a mano e i calci dei fucili (noi eravamo nascosti nei boschi)

Foto n. 24) Anche questa è un’immagine esemplificativa degli orrori compiuti dai nazifascisti; S. Polo è stata liberata è si recuperano le vittime della strage

Foto n. 25) Un gruppetto d’inglesi si avvicina cautamente a una casa colonica, nella quale potrebbero essere nascosti i tedeschi

Foto n. 26) Il re d’Inghilterra Giorgio VI in visita alla zona dove è ubicato il colle di Campriano, piccola frazione a pochi chilometri da Arezzo e dalla quale si controllano le importanti vie che portano sia in Val Tiberina, sia verso il Casentino e Firenze. Le pendici dell’altura furono raggiunte il 23 luglio dal 3/12 Frontier Force Regiment, supportato dai carri armati della Warwickshire Yeomanry e da uomini della 4ª Divisione Indiana. In cima c’è un monastero e da lì i tedeschi guidavano i tiri d’artiglieria. Il luogo era circondato da trappole esplosive e solo il 27 fu conquistato; i morti furono tantissimi

Foto n 27, 28) Nell’assolata mattina del 16 luglio un carro armato britannico entra finalmente nella città semidistrutta. Poi i carristi si concedono un meritato riposo

Foto n. 29, 29a) Una colonna di jeep britanniche su una strada fra le colline, sopra la Val di Chiana e sulla statale che, dal Lago Trasimeno, conduce ad Arezzo; sullo sfondo la cittadina di Castiglion Fiorentino

Foto n. 30) Prigionieri tedeschi in posa

Foto n. 31) Un repubblichino catturato dai Partigiani

Foto n. 32, 32 bis) Nei pressi del “Sasso della Regina” abbiamo trovato un caricatore vuoto del fucile mitragliatore Thompson, perso durante la concitata fase dell’inseguimento dei tedeschi, in ritirata in direzione dell’Eremo delle Caselle e della Verna. Il cimelio l’osserviamo dai due lati

Foto n. 33) In quest’immagine vediamo un soldato britannico armato di Thompson che familiarizza con persone del posto

Foto n. 34) Sempre da Catenaia, zona Monte Castello, proviene la tazzina inglese, trovata insieme ad un’altra, in pessime condizioni e forata da un proiettile, vicina a resti di giberne piene di caricatori per il Lee–Enfield e ad alcuni bottoni con in rilievo lo stemma dei Tudor

Foto n. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) Fra i boschi di Catenaia capita di trovare di tutto; vi mostriamo un fodero di baionetta “a chiodo” per il Lee–Enfield n. 4, un paio d’occhiali, purtroppo con il poggianaso staccato e privi di stanghette, nonché un coltello tattico inglese; ma dal terreno sono emersi nastri di mitragliatrice e resti di otturatori MG e SMLE, un termometro, tubetti di medicinali, bottigliette, caricatori per vari tipi di pistole e del Bren, una baionetta del 91/38, monete e coltellini, scatolette, taniche benzina, ecc. I ferri di mulo sono fra i più frequenti ritrovamenti, poiché questi animali erano indispensabili per percorrere l’intrico di sentieri della montagna e furono utilissimi per costruire la cosiddetta “Strada degli Inglesi”

Foto n. 43, 44) Alcuni soldati indiani Sikhs, il primo è armato con il fucile SMLE Mk III*, gli altri con mitragliatori Thompson

Foto n. 45, 46) Oggetti rimasti al suolo dopo il recupero dei resti di coloro ai quali appartennero, fra loro un soldato dell’esercito tedesco che possedeva questo distintivo della Grande Guerra, e un altro che, almeno a giudicare dalla piastrina intonsa, figura ancora tra i “dispersi”. I tedeschi si ritiravano gradualmente dalle cime più alte di Catenaia, opponendosi con determinazione agli Alleati. Lo “raccontano” i bossoli che si rintracciano dietro i faggi: un gruppetto sparati con lo SMLE, con il Bren o col Thompson, poco più avanti pochi colpi del Mauser o esplosi con la MG (si riconoscono dalla bocca deformata); poi, per trenta – quaranta metri, niente e, di nuovo, mucchietti di cartucce. Una caccia feroce a spietati nemici tra gli alberi e le macchie di ginestra, negli avvallamenti e fra i massi

Foto n. 47) Liberata Arezzo, ecco come gli inglesi si mossero verso l’Alpe di Poti, quella di Catenaia e il Casentino

Foto n. 48) A Faella, alle pendici del Pratomagno, un soldato inglese si avvicina cautamente ad un fiasco, posto in bella vista sulle macerie. Il contenitore era una trappola mortale, collegata a tre chilogrammi d’esplosivo

Foto n. 49) Gli abitanti di un paese camminano sui resti delle loro case. Gli sfaceli furono provocati prima dai bombardamenti, poi dai tedeschi in fuga che, per rallentare l’avanzata Alleata, minarono ponti e interi quartieri

Foto n. 50) Alcuni oggetti trovati a Poggio alla Croce, dominante uno dei valichi che dal Valdarno portano a Firenze. Partigiani e Britannici dovettero lottare duramente per scacciare i tedeschi

Il gruppo d’amici che ha contribuito alla redazione di questo racconto è composto da Gianni e Vincenzo Banelli, Enzo Gradassi, Giuseppe Lucarelli, Piero Mangani, Marco Meini, Richard Milner, Wolgang Riepe, Livio Pierallini e Orazio Spampanato, ognuno dei quali ha messo a disposizione documentazione o cimeli. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Provinciale d’Arezzo, che ha concesso la riproduzione delle immagini a corredo del testo, immortalate all’epoca della liberazione d’Arezzo e contenute nel bel volume “La guerra di Liberazione 1943 – 44”, edito a cura dell’Amministrazione stessa.

Sito in costruzione

Qui si dovrebbe scrivere motivazioni del sito

- Sito no profit

- Perchè è venuta questa passione

- Da quanto tempo avete questa passione

- Chi siete (livio etc)

- Cosa vi proponete di fare con questo sito

- Quali sono i posti che avete visitato

- Quali utensili utilizzate per ricercare i reperti

- Quale metodologia utilizzate per fare le vostre ricerche

- Una descrizione generale, mettendo quello che credete più opportuno, ricordatevi che la homepage è il vostro biglietto da visita e chiunque entrerà qui vedrà per la prima cosa questa pagina

- Per la galleria fotografica consiglio di mettere le foto più rappresentative e belle

- Qualunque altra cosa che non mi è venuto in mente

- Buon lavoro, Giuseppe

Contatti

Livio pierallini

Notizie

Tag

La lista dei tag è vuota.

.jpg)